aus dem Buch „Wenn Lernen und Lehren schwierig werden“

Liana ist eine aufgeweckte, kreative Schülerin. Noch am Ende der dritten Klassen konnte sie jedoch weder lesbar schreiben noch flüssig lesen. Sie hörte gern Geschichten und erfand auch ausgesprochen gern selbst welche. Diese Ressource nutzten wir, um Schritt für Schritt mit Hilfe sogenannter „Leitkarten“ und weiterer Hilfestellungen das Lesen neu aufzubauen und das Schreiben als ein sinnorientiertes „lesbar“ werden zu lassen. Liana war mutig und überaus anstrengungsbereit. Sie hatte aber immer wieder neu mit dem Gefühl zu kämpfen, dass sie die anhaltenden Misserfolge, das schulisch geforderte, regelkonforme Schreiben leichthändig zu erlernen, förmlich erdrücken. Die Leseprobe enthält die Nachzeichnung einer solchen Sequenz.

Liana ist inzwischen in die sechste Klassenstufe aufgerückt. Sie weiß, dass sie beim Erlernen des Lesens und des regelkonformen Schreibens Fortschritte gemacht hat. Diese Veränderungen schlagen sich auch in ihren Noten nieder – zwar nicht überwältigend, aber durchaus erkennbar. Mir ist bewusst, dass das kognitive Wissen um Fortschritte beim Lernhandeln keineswegs das Gleiche ist wie, spüren und wertschätzen zu können, was erreicht werden konnte. Gleichwohl hat Liana zumindest registriert, dass die so ersehnte Wendung zum Positiven eingetreten ist. Deshalb entschließe ich mich zu intervenieren. Bisher habe ich viel Verständnis für Lianas misslauniges Verhalten gezeigt, das unsere Zusammenarbeit aber auch durchaus behindert. Nun will ich mein Entgegenkommen in eine andere Richtung lenken. Dem ‚Grundschul-Knurren’ soll zu einem Gegenspieler verholfen werden.

Sinngemäß argumentiere ich ungefähr in dieser Weise. Mittlerweile gibt es gute Gründe, dem Grundschulknurren entgegenzuhalten, es darf ruhig weniger lautstark daherkommen. Das Knurren benimmt sich inzwischen wie ein kleiner, zuweilen jedoch arg störrischer Bock. Sturheit und Lautstärke dieses Bocks, der sich immer wieder meldet, passen kaum noch zu Lianas Fortschritten beim Lernhandeln. Ohne Zweifel sind diese nicht so gewaltig wie z.B. die Niagarafälle. Und doch sind sie vorhanden. Sie werden sogar in Noten sichtbar. Deshalb ist es an der Zeit, dem Knurren in Gestalt des Bocks die Türe zu weisen.

Ich öffne die Zimmertür und fordere Liana temperamentvoll auf, gemeinsam mit mir den kleinen Bock, den wild gewordenen Kerl aus unserer Stunde zu verjagen. Inzwischen werfe er uns immer öfter Knüppel zwischen die Beine. Wir strengen uns an, Lianas Lernhandeln zu verbessern und dieser Bock mache ungerührt weiterhin Anstalten, sein Unwesen zu treiben.

Liana schaut meinem kleinen Theaterspiel anfangs überrascht zu. Zunächst ungewollt, dann aber Stück für Stück erscheint ein schiefes Grinsen. Schließlich kann sie sich dem Komischen dieser Aktion nicht mehr entziehen. Es amüsiert sie sichtlich, wie ich ihr vorzumachen versuche, einen Bock zur Türe hinauszujagen. Das Grinsen breitet sich aus und wird zu einem erheiterten Kichern. Auch wenn sich Liana nicht entschließen kann, bei der Theateraufführung mitzumachen, so lässt sie sich doch in die Welt des Komischen und Vergnüglichen entführen. Auch sie begibt sich auf den Weg, den ich mit viel Augenzwinkern eingeschlagen habe. Wir finden zu einem Miteinander-Schwingen und schließlich eint uns, dem Lernen etwas Befreiendes und auch etwas Leichtes abtrotzen zu können. Dem Kichern folgt der Ausbruch eines gelösten Lachens.

Plötzlich schlägt Liana einen anderen, einen ernsten Ton an. Ich bin verblüfft, nicht zuletzt auch über den Themenwechsel, den sie einbringt. Abrupt äußert sie diesen Satz: „Irgendwie wird es ja leichter, wenn alles seine Ordnung hat, oder?“

Ich ahne noch nicht, dass Liana an meine Idee, das Arrangement der Übungszettel zu verändern, anknüpfen will. Etwas irritiert greife ich die von ihr in den Raum geworfenen Worte auf.

„Sicher, für das, was dir im Kopf umherzugehen scheint, gibt es sogar einen Spruch: Ordnung ist das halbe Leben“.

Liana gefällt, dass ich diesen Satz in einer Tonlage von mir gebe, die nach Lehrer Lämpel klingt, dem Mann mit dem erhobenen Zeigefinger, der Gestalt in der allseits bekannten Max und Moritz Geschichte. Wir fahren fort zu scherzen.

Inmitten dieses Ping-Pong-Spiels der heiteren Worte, die hin und her galoppieren, habe ich einen Zwiespalt zu balancieren. Lianas Einwurf gibt mir Rätsel auf. Sie klingt plötzlich so erwachsen in der Art, in der sie mit mir redet. Warum spricht sie ausgerechnet jetzt dieses Thema des Ordnung-Schaffens an? Eines aber möchte ich nicht aufgeben und das ist die gelöste Stimmung, die beim Austreiben des ‚Bocks‘ Raum greifen konnte.

„Welche Ordnung geht dir gerade im Kopf umher? Du meinst doch nicht etwa das Aufräumen deines Zimmers oder deines Ranzens?“

Liana lacht ausgelassen. Den ihr hingeworfenen Wort-Ball schmettert sie selbstbewusst zurück.

„Darin bin ich total schlecht, krieg immer Ärger. Also, Zimmer aufräumen ist ……“.

Lianas Blick spricht Bände. Sie möchte am liebsten ein Unwort aussprechen, traut sich aber nicht. Ihre Mimik verrät auch dieses, sie würde allzu gern wissen wollen, ob ich dieses Thema wirklich so locker sehe, wie ich tue?

„Im eigenen Zimmer aufzuräumen, ist also ziemlich schwierig!? Vielleicht Anlass für Krach im Hause Liana & Co.? Oder ist dieses Thema möglicherweise, unter Umständen, es könnte ja durchaus sein, ein Dauerbrenner? Ist es etwa ein häusliches Katastrophenthema?“

Mit der Anzahl der Fragen kommt Dramatik in meine Stimme und Ausgelassenheit in Lianas Lachen. Sie denkt nicht daran, die Thematisierung dieser Causa ernsthaft zu betreiben oder gar Zerknirschung zu zeigen. Ich antworte auf Lianas übermütiges Lachen.

„Gut, gut, ich habe schon verstanden, also lassen wir das heiße Eisen mal dort glühen, wo es hingehört. Das ist das Haus Liana & Co. Was uns betrifft, so habe ich nichts zu meckern. Im Gegenteil, ich finde, wir bewegen uns in einem Ordnungsgefüge, deren Geheimschrift du schon ziemlich gut entschlüsselt hast.“

Liana schaut mich fragend an.

„Es gibt noch eine andere Ordnung. Ich meine die Ordnung im Kopf, die beim Hinschauen, Hinhören, beim Erinnern, beim Denken und wie man dieses auf den Weg bringt. Bei dieser Art Ordnung geht es schließlich auch um ein ‚halbes Leben’, oder etwa nicht?“.

Liana kontert auf der Stelle: „Darin bin ich gut, sagt Mama, ziemlich gut, viel besser als meine Geschwister.“

„Also der Hoffnungsträger in der Familie!“

In dieser Weise gelingt uns, miteinander zu schwingen und dem bleibenden Thema – dem Lernen mit einem Handicap –, das anfangs schwer auf dieser Lerntherapiestunde lastete, das Erdrückende zu nehmen, das sich wieder einmal in den Vordergrund drängte.

Liana lässt eine Seite von sich anklingen, die sie in dieser Form noch kaum zum Ausdruck gebracht hat. Schon oft gelang ihr zu demonstrieren, wie sie beim Lernen den ihr eigenen Anreiz zu kreativem Handeln zu nutzen weiß. Sie hat immer wieder durchblicken lassen, welch Freude ihr bereitet, sich als Ideengeberin zu erproben. Die eigene Inspiration zu einer Geschichte zu verweben, hilft ihr, dem Schwierigen bei der Tätigkeit von Lernschritten zur Aneignung der Schrift etwas von seiner Bürde zu nehmen. An diesem Tag hat sie sich auf eine neue Weise ins Spiel gebracht. Sie jonglierte unbeschwert mit Worten, bot meinen Einlassungen genüsslich Paroli, ließ zu, dass wir uns nicht allzu ernst nahmen und brachte selbst Späße ein. Mir scheint nicht das Zünglein an der Waage zu sein, zu ergründen, was letztlich den Ausschlag gegeben hat, dass das Blatt gewendet werden konnte und dass Liana nicht hineinrutschte in Elendsgefühle. Ihr wurde möglich, beim Wortspiel mit dem ‚Bock’ mitzuschwingen. Es kam ein heiterer Dialog in Erwiderungen zustande. Sie konnte das Mühelose, einander Wortbälle zuzuwerfen, für sich nutzen. Trotz der bleibenden Tatsache, dass sich die Bürde angesammelter schwieriger Erfahrungen nicht mühelos abschütteln lässt, weil die Vergangenheit immer ein Teil der Gegenwart bleibt, konnte sie sich selbst an die Hand nehmen und der Erblast ihrer komplizierten Lerngeschichte trotzen.

Mein Vorschlag, Änderungen am Aufbau der Übungsblätter vorzunehmen, stand zwar stets im Raum und wurde doch nicht direkt erwähnt. Wir entfernten uns von ihm: Liana, indem sie zunächst wie ermattet reagierte und mir die Botschaft übermittelte: ‚Was-willst-du-schon-wieder‘ und ich, indem ich versuchte, ihren schwarzen Gedanken einen Kontrapunkt entgegenzusetzen.

Unvermittelt vollzieht Liana dann aber einen Schwenk. Die Gedanken in ihrem Kopf scheinen ungestüm zu hüpfen.

„Also… ich vergesse doch so oft die Verdoppelung der Mitlaute. Du hast mir mal gesagt, wenn ich lerne, daran zu denken, dann ist die Hälfte der Rechtschreibprobleme vom Tisch.“

Ich warte höchst interessiert ab, ob ich weitere Informationen zu dieser Ansage erhalte.

Liana zögert nicht lange, mir ihre Idee zu unterbreiten, wie sie dem Vergessen einen Riegel vorschieben könnte. Die Wörter mit den doppelten Mitlauten müssen ihr beim Üben „zu den Ohren rauskommen“. Sie stellt sich vor, in ihrem Kopf hämmert ein Satz: „Verdoppelung nicht vergessen, Verdoppelung nicht vergessen …!“

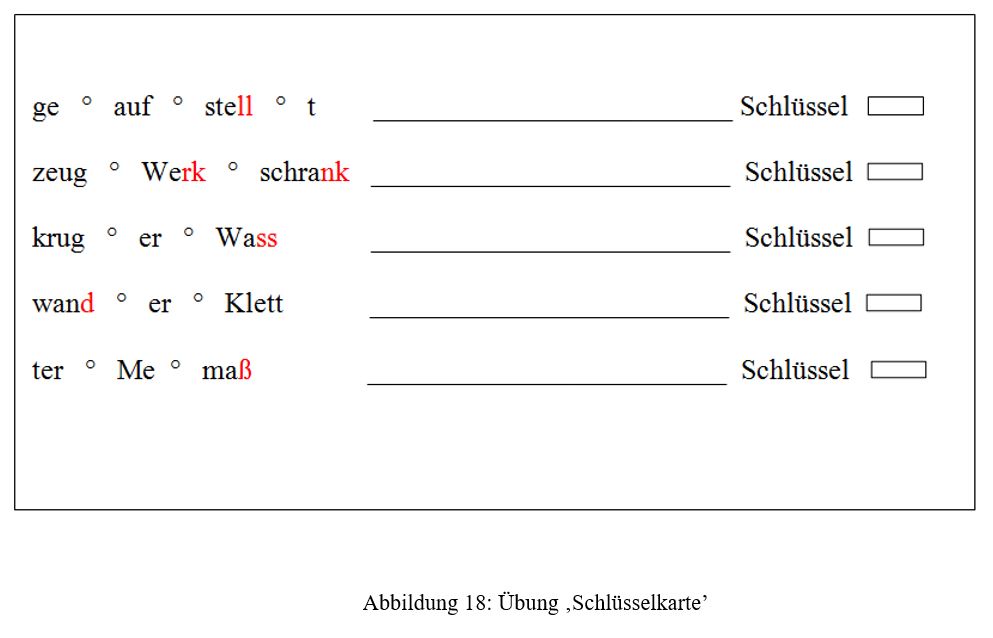

Wir kommen überein, die Übungszettel für die Diktatvorbereitung entsprechend ihrer Vorstellungen zu verändern. Fortan gruppiere ich die Anordnung der Lernwörter nach den zu beachtenden Rechtschreibregeln der Verdoppelung nach einem kurz gesprochenen Vokal, der Dehnungs-h-Wörter, der Groß- und Kleinschreibung usw. Stolperstellen beim Lernhandeln, die Liana hartnäckig zu schaffen machen, werden ebenfalls untereinander angeordnet.

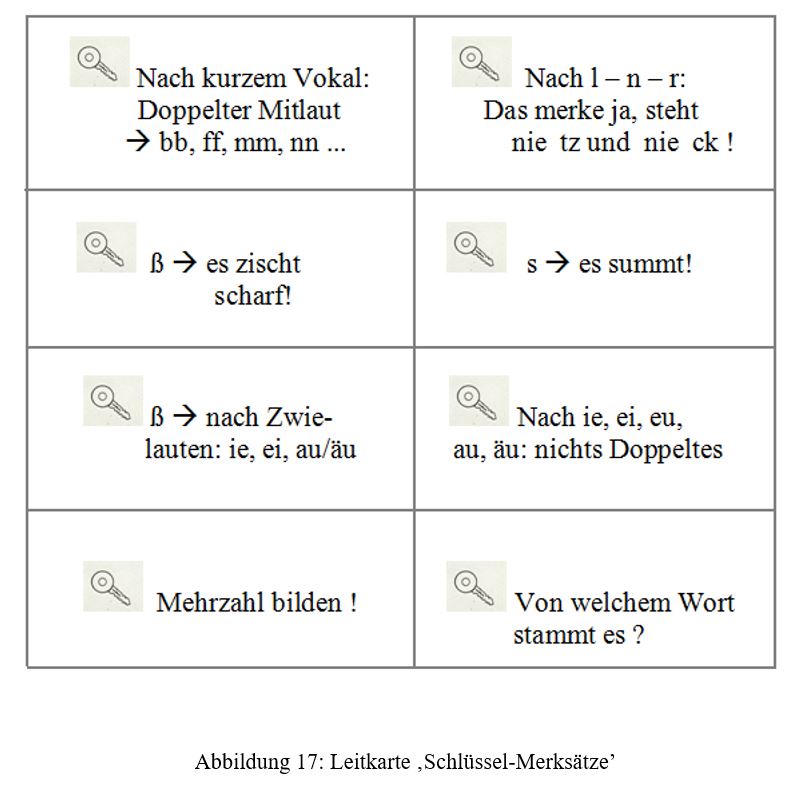

Es geht um folgende gemeinsam erarbeitete Leitkarte und um den darauf zugeschnittenen Übungszettel (s. Abbildung 17 und 18).